Documentário sobre a produção de «Medúlla», o álbum de 2004 de Björk. Mal recebido na altura, talvez agora possamos retomá-lo. Quase inteiramente vocal, «Medúlla» é um exercício magnífico de diálogo entre a identidade individual e a natureza, entre a civilização e as sobrevivências arcaicas.

Mostrar mensagens com a etiqueta Filmes. Mostrar todas as mensagens

Mostrar mensagens com a etiqueta Filmes. Mostrar todas as mensagens

domingo, 12 de julho de 2015

sexta-feira, 6 de dezembro de 2013

Memorial Temporário #1

''A expropriação da realidade'', um texto meu sobre o tríptico ''Plot Point'' do realizador belga Nicolas Provost, aqui.

sobre

bélgica,

Cinema,

comentários,

Filmes,

nicolas provost

segunda-feira, 28 de outubro de 2013

os nus e os esfarrapados

Será verdadeiramente possível desligarmos um objecto artístico do seu contexto? Esta é uma pergunta que interessa fazer, principalmente quando estamos perante um objecto que precisamente se afirma como político, opinativo e polémico. É precisamente este o caso de ‘’I’m M’’ (2013) do realizador alemão Christian Von Borries, um documentário dividido em cinco partes sobre o México.

Há uma vertente nitidamente política neste trabalho de Von Borries, que começa, no primeiro capítulo do filme, com a questão da educação para as forças armadas e termina em acusações crassas de capitalismo, e dos seus perigos e artimanhas que prejudicam e destroem a vida moderna.

‘’I’m M’’ apresenta-se como um documentário de ficção científica. E a referência ao scy-fy não se esgota no subtítulo. Ao longo do filme, há freeze-frames em que lemos pequenos aforismos sobre o capitalismo, escritos num lettring bastante típico dos primeiros grandes filmes de scy-fy e, ao mesmo tempo, nota-se que Von Borries quis, nitidamente, tornar a realidade que documenta de tal forma incrível que ela quase se apresenta como ficção, uma espécie de ficção de mau gosto a tender para o folhetim.

Por este filme, passam telenovelas, a telescola, as paradas militares, os bares e as festas, os telemóveis, a promessa da tecnologia, o emprego precário, etc, etc, etc.

As imagens são toscas e por vezes têm qualquer coisa de amador, mas esse efeito não condiz mal com os objectivos do filme, que constantemente é interrompido por separadores e citações, tornando-se quase uma espécie de jogo interactivo transformado em filme.

Mas há um problema grave com ‘’I’m M’’ que não se prende essencialmente com o filme em si.

O facto de ser um documentário, como Regina Guimarães e Saguenail muito bem viram em ‘’Documentira’’, não o torna necessariamente imparcial. Devemos partir do princípio que também o documentário explora um ponto-de-vista sobre um assunto, não o assunto por si só. Assim, o documentário não é insento, ele tem uma opinião, e faz-se para arguir essa opinião, é exercício crítico.

Mas ‘’I’m M’’ não é o exercício de uma crítica, é o exercício de um julgamento. É de tal forma tendencioso na forma como mostra o México, que é impossível entendê-lo como crítica. Este filme aponta o dedo aos mexicanos, acusando-os de capitalistas e não deixa sequer a sugestão de que possa haver mais México do que aquele que é mostrado.

Uma atitude tão tendenciosa pode não ser a mais ética, mas certamente não é tão insultuosa quanto isso.

O que é então insultuoso em ‘’I’m M’’? Precisamente o seu contexto. Reconheçamos, neste ano de 2013, a ironia de um realizador alemão, da Alemanha da chanceler Merkl, realizar um filme em que a acusa os mexicanos de serem capitalistas.

O objectivo era fazer um filme sobre capitalismo, sobre os seus perigos? Que boa notícia que exista um alemão consciente desses perigos. Mas se queria fazer um filme sobre esse assunto, teria encontrado muito melhor material no seu próprio país. Mas como pode um alemão, no momento em que a Alemanha se faz valer das dívidas do sul da Europa que administra com uma rigidez ditatorial, acusar os mexicanos de uma política capitalista? Como pode um alemão, cujo país tem manipulado a Europa de tal forma que os países mais pobres que os habitantes destes não conseguem senão trabalho precário, apontar o dedo ao subemprego mexicano? Como pode um alemão, cujo país contribuiu para transformar o projecto da União Europeia num projecto financeiro sem nenhuma preocupação cultural, gozar tão abertamente com o díptico telenovela/telescola?

Não se poderia, claro, proibir Christian Von Borries de fazer este filme. A Arte deve ser livre, o mais livre possível. Mas deve ser igualmente consciente. Torna-se impossível não encarar ‘’I’m M’’ como um julgamento insidioso directamente apontado aos mexicanos, só porque sim.

Von Borries está tão alheado da realidade europeia que não vê que o país perfeito para realizar o seu filme teria sido a própria Alemanha? Não parece credível. Cede então a alguma pressão algo ditatorial? Ou os defeitos dum país estrangeiro são menos defeitos se o país for o seu?

E esta falta de ética, esta amarga ironia, seria desculpável se o filme fosse, ao menos, muito bom. Mas o filme de Von Borries poderia desviar-se de certos clichés sobre o capitalismo e não o faz. Nos seus piores momentos, este filme roça o discurso do hippie charrado que critica a sociedade capitalista que integra quando lhe é conveniente.

Há uma anedota bastante conhecida, sobre um homem nu que diz a um que usa roupas esfarrapadas: ‘’Falta-te um botão!’’ O caso de ‘’I’m M’’ parece ser precisamente esse.

sobre

christian von borries,

Cinema,

comentários,

doclisboa,

Filmes

os monstros com sentimentos

Como é que um

filme consegue ser polémico sem ser sensacionalista e frívolo? Como é que se

faz um filme controverso sem sacrificar tudo em busca precisamente de

controvérsia?

Miguel Gomes poderia

escrever, depois de ‘’Redemption’’ (2013), um tratado sobre este assunto. A sua

mais recente curta-metragem é, sem dúvida, objecto controverso, mesmo que não

chegue propriamente a gerar polémicas. No entanto, o seu lado polémico surge

apenas veladamente ao longo do filme, e só se assume, com um sorriso

condescendente, nos créditos finais.

‘’Redemption’’

é constituído por quatro cartas, lidas em quatro línguas por quatro pessoas

diferentes, em quatro tempos e lugares e situações diferentes.

Em 1975, um

rapaz de Vila Real escreve para Angola, para os pais que se preparam para

regressar a Portugal depois do fim da era colonial, lastima a perda dos amigos

angolanos e fala de Portugal como lugar triste e miserável que o deprime. Em

2011, um homem italiano recorda o seu primeiro amor, vivido após a queda de

Mussolini, em plena revolução, um amor impossível e triste cuja dor nunca

passou. Em 2012, em Paris, um pai escreve à sua filha recém-nascida e avisa-a

que, conquanto nada lhe falte em termos materiais, nunca conhecerá

verdadeiramente o seu pai e nunca dele receberá o amor que ele desejaria

dar-lhe. Em 1977, em Leipzig, uma mulher debate-se, no dia do seu casamento,

com a pressão politica, o fantasma perene de Hitler que lhe permanece na cabeça

como um perigo, representado pela obsessão por uma ópera de Wagner.

O texto das

cartas é belíssimo, comovente nos seus melhores momentos, há nelas uma

sinceridade que desarma, mesmo quando falam de questões complexas. A carta do

pai parisiense em vésperas de perder as eleições, é o exemplo máximo: a sua

carta é fortíssima e, ainda que de certa forma quase soe desafectada, ela

expressa uma preocupação e um carinho protector que nos deixa na dúvida: será

que o remorso pela incapacidade de dar amor não denuncia já uma capacidade de

amar?

O envolvimento

da política nos assuntos sentimentais das pessoas que escrevem as cartas é um

dos aspectos mais interessantes neste filme. Ele recupera o sentido humano das

revoluções e das mudanças que vemos imediatamente como fenómenos sócio-políticos

e que, muitas vezes, nos esquecemos de ver como acontecimentos capazes de ter

um impacto real na vida dos indivíduos. O facto das imagens do filme não terem

sido filmadas (todos os planos são feitos com imagens de arquivo) também

contribui para conferir ao filme um aspecto quase documental, torna-se de tal

forma realista que quase temos dificuldade em assumir o filme como objecto de

ficção.

Os créditos

finais vêm alterar substancialmente a nossa percepção do filme: o rapaz que em

75 escrevia de Vila Real para Angola é Pedro Passos Coelho, o homem que após a

queda de Mussolini viveu o seu primeiro amor é Sílvio Berlusconi, o pai que

escreve em 2012 à sua filha recém-nascida antes de perder as eleições é

Nickolas Sarkozy e a noiva de Leipzig é Angela Merkl. Trazendo muito embora as

figuras políticas mais controversas da política actual, este filme faz justiça

ao seu título, é uma tentativa de redenção dos nossos monstros, da nossa

galeria de carrascos que, somos aqui lembrados, são também pessoas, que

atravessaram e atravessam os seus dramas, os seus problemas, as suas dores e as

suas pressões, que não estão imunes aos sentimentos que são comuns aos nossos.

É um propósito

louvável, é certo, relembrar que até os monstros têm sentimentos, e certamente

este filme é extraordinariamente eficaz, elegante e conciso na exploração

desses potenciais sentimentos (que, como se acrescenta, são fruto da imaginação

dos autores do filme). Mas quase se arrisca dizer que a revelação da identidade

das pessoas que escrevem as cartas é desnecessária. O filme é de tal forma

intenso, de tal forma belo, que dispensava até essa justificação, ou essa

expiação política. Sendo que a ‘’rendenção’’ precisava de um rosto reconhecível,

é igualmente verdade que todos também temos um monstro dentro de nós, e todos

precisamos de redenção. Ainda que o vínculo aos políticos europeus esteja longe

de ser nocivo ao filme, diríamos que o filme se bastava sem isso. É

provavelmente a melhor produção de Miguel Gomes até à data.

REDEMPTION from O SOM E A FÚRIA on Vimeo.

sobre

Cinema,

comentários,

doclisboa,

Filmes,

miguel gomes

corpo sem ironia

As teorias de

Susan Sontag sobre forma, conteúdo e estilo _expressas essencialmente nos

ensaios Against Interpretation e On Style _ iniciaram brilhantemente o

diálogo sobre o problema dos motivos da obra de arte. O objecto artístico basta-se a si mesmo? Necessita de uma

razão, de um conteúdo? É certamente alguma coisa no mundo, mas deve ser um

comentário sobre esse mundo? Sontag respondeu a estes desafios, por vezes

brilhantemente, mas podemos afirmar, hoje, que as suas teorias já demonstraram

as suas falibilidades e não parece tão clara a valência da obra de arte só

enquanto objecto de estética ou estilo.

O problema do

motivo é um dos problemas essenciais da curta-metragem de João Pedro Rodrigues

‘’O Corpo de Afonso’’ (2013). O objectivo do realizador seria recriar a ideia

do corpo de D. Afonso Henriques. Desde as sucessivas dinastias monárquicas ao

Estado Novo e até ao pós-25 de Abril, Afonso Henriques tem sido alvo de

mistificações, distorções e recriações, desde aquilo que se encontra nas

crónicas históricas à famosa estátua de Guimarães.

Para

personificar possíveis aspectos do corpo de Afonso, João Pedro Rodrigues filma

24 homens a despir-se, falando sobre os seus trabalhos, explicando as suas

tatuagens e lendo textos históricos ou respondendo a perguntas sobre a formação

de Portugal. Estes homens são todos galegos, e é em galego que falam, o que é

já uma forma de subtilmente impor a presença do rei.

Os corpos são

filmados em frente à tela verde, onde muitas vezes se projectam várias imagens,

que pressupõem enquadrar determinada sequência, evidenciando-lhe o sentido.

Mas, apesar do

seu natural sentido de humor e da sua subtileza conceptual, algo falha

redondamente em ‘’O Corpo de Afonso’’. Há uma pesada ironia, que resulta

muitíssimo bem, nesta recriação de Afonso. A maioria destes homens são

desempregados, ou trabalham como strippers,

ou são culturistas que transpiram amor-próprio. Apresentar as possíveis

personificações do rei como pessoas financeiramente inaptas, sem ambição, com

vidas difíceis, sem qualquer cultura histórica e sem outro centro de interesse

próprio que não o corpo é uma piada cruel e deliciosa sobre a mística figura do

primeiro rei, é tomá-lo não como herói mas como ser humano contraditório e a

vários títulos falhado, como sabemos que Afonso Henriques também foi. Essa

ironia será o ponto de vantagem do filme. O que corre mal, então? É que ao

realizador de ‘’O Fantasma’’ (2000) faltou entender que essa ironia não se

devia ter detido na persona do rei,

deveria ter sido estendida ao seu aspecto físico, seria mais intensa se tivesse

um correspondente na faceta mais directamente erótica de Afonso.

Por um lado,

Rodrigues denuncia e destrói a mitificação do rei fundador, por outro, na

questão física, continua descomplexadamente essa mitificação. O filme, na sua

totalidade, parece incapaz de tomar uma decisão sobre o que quer fazer. Os

homens são filmados a ler uma crónica que descreve o corpo do rei como disforme

e feio, e é impossível que João Pedro Rodrigues não saiba que é praticamente

impossível que um nobre borgonhês da Idade Média tivesse um corpo robusto e

definido, por mais que tivesse vocação militar. Portanto, a opção de filmar

homens com físicos de culturista, ou, pelo menos, com físicos belos de atletas

gregos, a relembrar quase as recriações clássicas de Leni Riefenstahl em

‘’Olympia’’ (1938), não é, no filme, senão uma continuação da tendência que

precisamente o filme tenta contrariar.

Este problema

torna-se ainda mais intenso quando, em determinados momentos, se fica com a

impressão de que filmar estes homens quase nós é mais importante do que

propriamente o jogo com a figura de D. Afonso Henriques. Afonso quase se torna

uma espécie de desculpa para as imagens e as falas dos 24 galegos que são ora

cómicos, ora tristes, ora irritantes.

O que, acima

de tudo, é de lastimar em ‘’O Corpo de Afonso’’ é que João Pedro Rodrigues

pareça ser perfeitamente capaz de tomar uma figura histórica magnânima e de a

desmascarar. No entanto, ironizando com eficácia com a persona do fundador, o corpo do rei propriamente dito é um corpo

sem ironia que, nos seus piores momentos, roça a futilidade. A curta-metragem

torna-se assim confusa, e algo nela acaba por parecer estar à procura de um

motivo, que ora é encontrado, ora se perde de vista.

sobre

Cinema,

comentários,

doclisboa,

Filmes,

joão pedro rodrigues

quinta-feira, 10 de outubro de 2013

o anjo da crueldade

O personagem criado na literatura por Thomas Harris e levado ao ecrã pela primeira vez em 1986 por Michael Mann em ''Manhunter'' não se tornou imediatamente a lenda que é actualmente. Só quando Jonathan Demme, em 1991, retoma a personagem de Hannibal Lecter em ''The Silence of the Lambs'' ele se torna verdadeiramente mítico. Para isso terá contribuído a mudança de actor. Anthony Hopkins parece ter nascido para interpretar o papel do brilhante psiquiatra levado à prisão pelos seus vícios canibais, que funcionam quase como apenas mais uma excentricidade num homem culto, requintado e único. ''The Silence of the Lambs'' vive essencialmente da figura torturada e persistente de Jodie Foster como agente Clarice Starling _é a ela que a câmara segue constantemente, é ela o centro da narrativa e Lecter não aparece senão, ao longo de todo o filme, em cerca de 16 minutos. Mas a interpretação de Hopkins é tão intensa e contundente que, muito mais importante do que ter-lhe conquistado o Oscar para Melhor Actor, conseguiu elevar a sua personagem a um estatuto praticamente insólito entre os grandes vilões do cinema. Além de sequelas, boas e más, e de uma série de televisão, com ou sem Hopkins, o nome de Hannibal Lecter chegou ao imaginário comum, é uma referência incontornável para falar do mal, da crueldade e da força maligna que existe nos homens e os move por vezes.

Mas a performance de Anthony Hopkins, por impressionante que seja, não foi o único factor para o estatuto lendário de Lecter.

''The Silence of the Lambs'' está longe de ser um filme gore, a sua violência é essencialmente psicológica e é preciso não esquecer que a sinopse se centra em Clarice quando esta persegue um outro assassino, conhecido como Buffalo Bill. Lecter, já então encarcerado, aproveita do facto do assassino ter sido seu paciente para negociar um acordo de transferência de prisão, o que, com o desenrolar dos eventos, viabilizará a sua fuga. Neste contexto, surge precisamente uma das cenas mais intensas de todo o filme _e a único em que assistimos a um crime cometido pelo bom psiquiatra. Munido com uma peça de uma caneta, Hannibal consegue escapar da jaula onde está preso e eliminar os dois seguranças que o zelam. Quando a equipa da polícia chega, assistimos a uma cena que, aparte a sua força no contexto do filme, se afirma como um conseguimento artístico assinalável. Um dos polícias encontra-se crucificado no gradeamento da jaula. Os seus ombros parecem suspender-se de três longas faixas de tecido, branco, vermelho e azul _as cores da bandeira americana _ que, debaixo dos braços, se desprendem frondosamente. À contraluz, aquele homem crucificado com os intestinos de fora, torna-se um anjo da crueldade. A sua figura interpela directamente a de Cristo, ele é um mártir cujo rosto se mostra aterrorizado perante o mundo maligno que o traiu. As asas, translúcidas, revelam ainda o gradeamento, como se impedissem aquela figura de ascender e o tecido vermelho é como sangue, um símbolo de drama que se impõe na imagem. O polícia, símbolo de autoridade, encontra-se suspenso nas cores da bandeira americana, trata-se do país que deve proteger, o país pelo qual acaba de ser crucificado _por outro lado, trata-se da América que, mesmo em era pré-11 de Setembro, é já a América obcecada com a segurança e o controlo, valores vencidos facilmente pela genialidade de um homem só que, através daquele aparatoso homicídio, ironiza com toda uma Instituição, com todo um sistema de valores.

No que a breve sequência do homicídio cometido por Lecter tem de político, de simbólico, de a um tempo cruel e belo, é um exemplo extraordinário de uma obra de arte intensa que se destaca e se autonomiza num filme que é já, por si só, uma obra de arte.

sobre

Arte,

comentários,

Filmes,

jonathan demme

sexta-feira, 9 de agosto de 2013

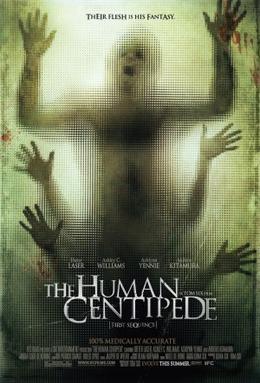

The Human Centipede (First Sequence) de Tom Six

CONDE ORLOK EM NEGATIVO

Não passa de uma opinião pessoal minha que, no geral, a grande maioria do bom cinema que se produz actualmente, produz-se na Europa. Hollywood pode tentar ser intelectual e sensível pontualmente, mas é raro que se encontre um realizador cujo projecto pudesse ombrear com o de alguns cineastas europeus, como François Ozon, Agnés Varda, Chantal Ackermann, Eric Rohmer, Pedro Almodovar ou Manoel de Oliveira, isto só para citar os exemplos mais evidentes, excluindo projectos mais alternativos, de um nível de conceptualização ou de conseguimento artístico (essa vertente torna-se cada vez mais secundária) que se torna um desafio para qualquer espectador que esteja habituado, e difícil é não o estar, a um modelo hollywoodesco. Refiro a este título os nomes de Sergei Saguanail Abramovici, Regina Guimarães, António da Silva ou Nicolas Provost, só a título de exemplo. Hollywood, ou pelo menos o cinema americano, não deixam de contar com realizadores muito atípicos que, apesar de tudo, têm sabido permanecer artistas num meio que se torna cada vez mais de mercadores. David Lynch, Woody Allen, Harmony Korine e Larry Clark são, uma vez mais, apenas exemplos.

No que ao cinema de horror diz respeito, o caso é, no entanto, muito diferente. O cinema europeu, pelo menos desde a época de ouro de 'Nosferatu' (1922), não tem tentado (e quando tenta, acaba por falhar) produzir um filme de horror que dê mostras do que uma sensibilidade exterior à americana pode fazer neste género específico. O cinema de horror, talvez devido à conotação com o comercial a que tem sido votado desde há largos anos para cá, continua sendo produção essencialmente americana: quer nos casos mais mainstream, quer no caso do cinema independente. O cinema japonês tem sido uma das maiores falácias no que toca ao cinema de horror. Excepção feita a exemplos como 'Ringu' (que originou a versão americana de Gore Verbinski, 'The Ring'), a maioria do cinema japonês que se classifica na Europa e na América como cinema de horror, não é cinema de horror. É gore, é extreme-gore, é violento e explícito, mas isso continua a ser diferente de ser um filme de horror. Basta lembrar que alguns dos exemplos mais bem conseguidos de cinema de horror não têm pingo de sangue, nem entranhas à mostra, nem violência física. Não me canso de dar o exemplo de 'Session 9' (2001) de Brad Anderson, mas podemos também pensar na extrema contenção de um filme como 'Halloween' (1978) de John Carpenter ou até de 'Jeepers Creepers' (2002) de Victor Salva.

O filme que tem tornado conhecido o realizador holandês Tom Six também não será, por um lado, um exemplo de um filme de horror europeu. 'The Human Centipede' (2010) passou inicialmente despercebido mas tem entretanto conhecido alguma fama como proposta de alguma originalidade. E quanto a originalidade, não haja dúvida que este filme a tem.

O começo é como o começo de centenas de filmes de horror e de géneros semelhantes. Duas raparigas americanas, Lindsey (Ashley C. Williams) e Jenny (Ashlynn Yennie) encontram-se de férias na Alemanha, e perdem-se na orla de um bosque a caminho de uma festa, quando o carro que conduzem avaria. Acabam por caminhar pelo bosque, e encontram uma casa isolada. Pedem ajuda ao sinistro dono, Josef Heiter (Dieter Laser), que acaba por drogá-las. Quando acordam, estão na companhia de um jovem japonês (Akihiro Kitamura) e o dono da casa, cirurgião especialista em separar siameses, explica-lhes o seu projecto de fazer uma operação contrária: juntar vários seres humanos numa espécie de centopeia, ligados através do sistema digestivo, numa ligação boca-ânus. As três vítimas esforçam-se por escapar, Lindsey inclusivamente consegue fugir mas, após uma perseguição absolutamente angustiante pela enorme casa do médico, é recapturada e Heiter consegue levar avante a sua cirurgia. As nádegas do turista japonês são costuradas à boca de Lindsey, cujas nádegas, por sua vez, são costuradas às de Jenny.

Enquanto os três sentem a condenação a que não conseguirão escapar, Heiter esforça-se por treinar a sua centopeia humana, enquanto tenta que os seus componentes se conformem com a sua condição. Quando a polícia aparece à procura das turistas desaparecidas, a fuga parece próxima, mas acaba por falhar uma vez mais.

Logo pela sua sinopse, este filme está carregado de uma série de elementos que garantem que seja nauseante e arrepiante, roçando até um certo nível escatológico que o torna extremo e de visionamento delicado. Mas a premissa é criativa. Tom Six parece partir de uma espécie de complexo Frankenstein para imaginar uma criatura, mas aquilo que de mais intenso a criatura tem é a forma de vida dos seres humanos que a constituem. Logo por isso, o filme está já muito conseguido. Não se trata, no entanto, em rigor, de um filme de horror. Uma vez mais, estamos perante uma película asquerosa e revoltante, mas o factor medo não é a primeira forma de relação do espectador com ela.

O que realmente traz este filme para o registo do horror é a realização, extremamente sensível. Mesmo que o início esteja filmado de uma forma parcimoniosamente previsível, a verdade é que todas as sequências filmadas dentro da casa recuperam uma imagética glacial e de um ascetismo que assusta, principalmente no contraponto com o procedimento sangrento que o médico prepara. A própria figura de Heiter é, por si só, um elemento do horrível, com a sua bata branca, cujo corte lhe confere um ar de Conde Orlok em negativo, perfeitamente capaz de nos criar um calafrio. A fuga e perseguição de Jenny faz uso não só dos tempos, como dos próprios elementos da casa, que todos parecem existir para lhe oferecer uma saída que, depois, negam. A própria luz invernosa e nevoenta cria uma espécie de cerco psicológico em volta da casa, que reforça a sensação de que aquelas pessoas não têm hipótese.

Importantíssimas também para a eficácia do filme de Six são as prestações dos actores, particularmente das três vítimas, que são de um realismo impressionante no que toca a mostrar o desespero da situação. Acabam por gerar no espectador um sentimento muito extremo de pena ou de piedade. Akihiro Kitamura faz um monólogo, quase no final do filme, inteiro em japonês. E ainda que não consigamos entender as palavras que diz, ele é de tal forma expressivo e compungente que é impossível que o espectador não entenda, no mínimo, a mensagem que ele tenta passar.

Portanto, bem vistas as coisas, ainda que este filme, à partida, não constituísse exactamente um filme de horror, a utilização que Tom Six faz de uma série de recursos deste género, acaba por conferir ao filme os elementos de horror que a sinopse não contém. E inclusivamente, 'The Human Centipede' parece até conter uma espécie de mensagem política, sobre o perigo de nos deixarmos costurar uns aos outros, de perdermos a nossa individualidade ou a nossa identidade, ficando dependentes do sucesso de outros para obtermos o nosso próprio sucesso. Mesmo nessa mensagem, nota-se uma mão extra-hollywoodesca. Tom Six acaba por produzir uma proposta muitíssimo interessante, que merece de facto ser apreciada nos seus detalhes e na sua sensibilidade, que são o seu ponto-de-vantagem em relação àquilo que se está a fazer no cinema de horror actualmente.

O filme que tem tornado conhecido o realizador holandês Tom Six também não será, por um lado, um exemplo de um filme de horror europeu. 'The Human Centipede' (2010) passou inicialmente despercebido mas tem entretanto conhecido alguma fama como proposta de alguma originalidade. E quanto a originalidade, não haja dúvida que este filme a tem.

O começo é como o começo de centenas de filmes de horror e de géneros semelhantes. Duas raparigas americanas, Lindsey (Ashley C. Williams) e Jenny (Ashlynn Yennie) encontram-se de férias na Alemanha, e perdem-se na orla de um bosque a caminho de uma festa, quando o carro que conduzem avaria. Acabam por caminhar pelo bosque, e encontram uma casa isolada. Pedem ajuda ao sinistro dono, Josef Heiter (Dieter Laser), que acaba por drogá-las. Quando acordam, estão na companhia de um jovem japonês (Akihiro Kitamura) e o dono da casa, cirurgião especialista em separar siameses, explica-lhes o seu projecto de fazer uma operação contrária: juntar vários seres humanos numa espécie de centopeia, ligados através do sistema digestivo, numa ligação boca-ânus. As três vítimas esforçam-se por escapar, Lindsey inclusivamente consegue fugir mas, após uma perseguição absolutamente angustiante pela enorme casa do médico, é recapturada e Heiter consegue levar avante a sua cirurgia. As nádegas do turista japonês são costuradas à boca de Lindsey, cujas nádegas, por sua vez, são costuradas às de Jenny.

Enquanto os três sentem a condenação a que não conseguirão escapar, Heiter esforça-se por treinar a sua centopeia humana, enquanto tenta que os seus componentes se conformem com a sua condição. Quando a polícia aparece à procura das turistas desaparecidas, a fuga parece próxima, mas acaba por falhar uma vez mais.

Logo pela sua sinopse, este filme está carregado de uma série de elementos que garantem que seja nauseante e arrepiante, roçando até um certo nível escatológico que o torna extremo e de visionamento delicado. Mas a premissa é criativa. Tom Six parece partir de uma espécie de complexo Frankenstein para imaginar uma criatura, mas aquilo que de mais intenso a criatura tem é a forma de vida dos seres humanos que a constituem. Logo por isso, o filme está já muito conseguido. Não se trata, no entanto, em rigor, de um filme de horror. Uma vez mais, estamos perante uma película asquerosa e revoltante, mas o factor medo não é a primeira forma de relação do espectador com ela.

O que realmente traz este filme para o registo do horror é a realização, extremamente sensível. Mesmo que o início esteja filmado de uma forma parcimoniosamente previsível, a verdade é que todas as sequências filmadas dentro da casa recuperam uma imagética glacial e de um ascetismo que assusta, principalmente no contraponto com o procedimento sangrento que o médico prepara. A própria figura de Heiter é, por si só, um elemento do horrível, com a sua bata branca, cujo corte lhe confere um ar de Conde Orlok em negativo, perfeitamente capaz de nos criar um calafrio. A fuga e perseguição de Jenny faz uso não só dos tempos, como dos próprios elementos da casa, que todos parecem existir para lhe oferecer uma saída que, depois, negam. A própria luz invernosa e nevoenta cria uma espécie de cerco psicológico em volta da casa, que reforça a sensação de que aquelas pessoas não têm hipótese.

Importantíssimas também para a eficácia do filme de Six são as prestações dos actores, particularmente das três vítimas, que são de um realismo impressionante no que toca a mostrar o desespero da situação. Acabam por gerar no espectador um sentimento muito extremo de pena ou de piedade. Akihiro Kitamura faz um monólogo, quase no final do filme, inteiro em japonês. E ainda que não consigamos entender as palavras que diz, ele é de tal forma expressivo e compungente que é impossível que o espectador não entenda, no mínimo, a mensagem que ele tenta passar.

Portanto, bem vistas as coisas, ainda que este filme, à partida, não constituísse exactamente um filme de horror, a utilização que Tom Six faz de uma série de recursos deste género, acaba por conferir ao filme os elementos de horror que a sinopse não contém. E inclusivamente, 'The Human Centipede' parece até conter uma espécie de mensagem política, sobre o perigo de nos deixarmos costurar uns aos outros, de perdermos a nossa individualidade ou a nossa identidade, ficando dependentes do sucesso de outros para obtermos o nosso próprio sucesso. Mesmo nessa mensagem, nota-se uma mão extra-hollywoodesca. Tom Six acaba por produzir uma proposta muitíssimo interessante, que merece de facto ser apreciada nos seus detalhes e na sua sensibilidade, que são o seu ponto-de-vantagem em relação àquilo que se está a fazer no cinema de horror actualmente.

sobre

Cinema,

comentários,

Filmes,

TOM SIX

quarta-feira, 17 de julho de 2013

Grave Encounters 2 de John Poliquin

REPETIR PARA EXTENUAR

Uma das tendências mais esquisitas do cinema de horror, originada pelas atitudes, provavelmente inconscientes do futuro impacto, de uma série de realizadores, tem sido a de, de certa forma, medir a qualidade ou a eficácia de um filme pela sua capacidade de gerar sequelas. Talvez realizadores que trabalharam em sequelas, como Rick Rosenthal ('Halloween 2'), Victor Miller (Friday the 13th part 2) ou Scott Derrickson ('Hellraiser: Inferno', a única sequela minimamente digna.) não tivessem consciência do vício que originariam, ou talvez tivessem e não se tenham interessado muito com isso.

Seja como for, nos dias de hoje parece impensável que qualquer filme de horror (E já não só.) que se preze não gere uma quantidade considerável de sequelas que, mais a mais, por norma acabam não só por esgotar um imaginário, como por tornar invisíveis os filmes originais. Foi o caso dos dois filmes mais importantes de James Wan, 'Saw' (2004) que gerou seis sequelas e 'Insidious' (2010) que terá em breve uma; mas também o caso do clássico imediato de Victor Salva 'Jeepers Creepers' (2001) que teve já uma sequela e tem uma outra pronta a estrear, de 'Paranormal Activity' (2007) de Oran Peli, já com três, e a lista poderia continuar eternamente.

Evitando aqui explicar por que, obviamente, a ausência de sequelas está longe de atestar a incompetência de um filme, falemos daqueles que as têm. Um caso como o de 'Jeepers Creepers' é de certa forma refrescante pela forma como Victor Salva, realizador e argumentista do filme original, administrou a transição do filme para saga: responsabilizou-se pelos três capítulos, manteve a história sob o seu controlo e, ainda que o segundo filme não estivesse minimamente à altura do primeiro, estava longe de o destruir _além disso, a sinopse e o trailer de 'Jeepers Creepers: Cathedral', a terceira parte, são bastante promissores e é possível que recupere a qualidade do original. Já 'Saw' ou 'Paranormal Activity' são casos muito distintos: a verdade é que as sequelas foram de tal forma balofas e descontroladas que acabaram por extenuar completamente o filme original, por mais que este trouxesse algo de muito interessante ao cinema de horror. Para que o primeiro filme mantenha o seu esplendor, é preciso não só que seja muitíssimo forte, como que, nas sequelas, haja por ele ainda algum respeito. Mas a necessidade de uma produção rápida é quem mais ordena e acabam os filmes por obedecer às supostas exigências de um público que está pronto a esquecer um filme pelo qual muito se interessava.

'Grave Encounters' (2011) dos The Vicious Brothers tinha, mais infelizmente que felizmente, tudo para originar uma saga. E é sem surpresa que se constata logo no ano seguinte a primeira sequela.

'Grave Encounters 2' não parece grande ameaça quando sabemos que os autores do argumento são ainda os Vicious Brothers. A realização fica a cargo de um estreante, John Poliquin. A sua presença, em muitos aspectos, mal se faz notar, uma vez que ele segue o modelo que já encontrávamos no primeiro filme (Bem como numa série de outros, diga-se.). Dir-se-ia que o papel de um realizador não é só o de decidir como se posicionará uma câmara, o que é certo. O seu trabalho passaria também pela marcação dos tempos, pela criação das próprias imagens e dos momentos que poderão induzir o espectador numa espécie de auto-sugestão que conferirá ao filme uma espécie de subtexto. Mas, mesmo nestas questões, Poliquin raramente consegue demarcar-se daquilo que já os Vicious Brothers haviam feito no seu filme.

Comecemos pelo mais óbvio: as aparições dos fantasmas. No primeiro filme, tinha realmente uma estranha força o rosto amedrontado da rapariga de bata branca que num ápice se tornava negro e grotesco. Aqui, as aparições são mais (Parece ser uma regra para sequelas, a de haver mais momentos fortes.), mas todas seguindo aborrecidamente o mesmo esquema: o rosto dos fantasmas começa por ser lívido mas normal, de depressa ganha fundos círculos negros à volta dos olhos e da boca; tudo isto filmado em infravermelho. Por forte que fosse a imagem, dificilmente ela resistiria a tanta repetição. A única cena em que se consegue ainda um mínimo de intensidade é a da perseguição pelo corredor, toda ela bastante tensa e arrepiante. Todas as outras aparições são demasiado deja-vu para serem eficazes. Com o espaço do asilo psiquiátrico, passa-se o mesmo: uma vez mais, os personagens entram nele equipados para filmar mas o espaço desdobra-se e multiplica-se, impossibilitando a saída. Neste filme, contudo, dois dos personagens conseguem fugir e recolher ao hotel onde estavam hospedados, apenas para, ao descerem do elevador, se encontrarem novamente dentro do asilo.

O que parece acontecer, em ambos os exemplos, é que 'Grave Encounters 2' se limita a refazer tudo o que 'Grave Encounters' fizera já, apenas levando tudo a um outro extremo. De propriamente inédito, quase nada encontramos nesta sequela.

A primeira coisa que acontece neste filme é que se reconhece que o primeiro fora, na verdade, um filme. Vemos reacções do público, opiniões de bloggers e vloggers, entrevistas, etc. Entre tudo isto, Alex (Richard Harmon), um estudante de cinema, está convencido de que as filmagens de 'Grave Encounters' são verdadeiras e que haviam sido editadas como filme de ficção, não o sendo. Quando, na internet, fala das suas intenções de investigar a veracidade do filme, recebe uma mensagem assinada DeathAwaits666 (Relembre-se que na porta do asilo havia um graffiti em que se lia 'Death awaits'.) que lhe confirma as suas suspeitas e acaba por encaminhá-lo para a mãe de Sean Rogerson, o protagonista do primeiro filme. Depois de falar com ela, e também com o produtor do filme, Alex acaba por rumar ao Canadá acompanhado de Jennifer (Leanne Lapp), Trevor (Dylan Playfair) e Jared (Howie Lai), para visitar o asilo onde 'Grave Encounters' fora filmado. Uma vez lá dentro, a equipa vem preparada para rodar o seu documentário, e prevenida quanto aos perigos do espaço (Por exemplo, trazem sticks luminosos para marcar o caminho que percorrem, de maneira a não se perderem.) e, inicialmente, encontram pouco mais que indícios circunstanciais de que efectivamente tivesse ocorrido ali algo de estranho. Mas cedo começam as assombrações, a certeza de que, apesar de todos os cuidados, estão perdidos dentro do asilo, os desaparecimentos, etc. Pelo caminho, há o encontro com DeathAwaits666, que acaba por ser através de jogo de ouija. A entidade exige-lhes que filmem tudo o que se passar. Tudo culmina no encontro com Sean Rogerson que, afinal, vivera naquele asilo durante nove anos e que percebera qual a forma de sair.

Para já nem falar de como é idiota que fantasmas utilizem serviços de internet, ou de como é excessiva a cena com o ouija, refira-se que Rogerson é uma das coisas que mais prejudica 'Grave Encounters 2'. Não que a sua prestação seja má, mas a forma como o caracterizam é previsível ao ponto do ridículo, chega a parecer em certos momentos uma caricatura dos Flinstones.

A cena da fuga para o hotel de Alex e Jennifer para o hotel, que acaba por fazê-los regressar ao asilo quando saem do elevador, é uma das mais bem conseguidas do filme, bem como a cena em que as portas de um corredor explodem uma por uma, ou ainda o encontro com o psiquiatra e as suas enfermeiras. Estas cenas, de facto, destacam-se, mas a verdade é que todo o misticismo barato que define a saída real do asilo acaba por transformar esse momento em mais uma anedota muito pouco conveniente a um filme de tantas fragilidades. E o desenlace, em si, também não oferece nada de entusiasmante. Pelo contrário, é aquele que antecipamos desde a recta final da estadia no asilo.

Já recentemente aqui tinha falado de 'Grave Encounters' e de como, ainda que se tratasse de um bom filme de horror, ele apresentava algumas difíceis fragilidades. E o facto dos Vicious Brothers terem escrito esta sequela da forma que escreveram, mostra que não só eles não souberam lidar com essas fragilidades, como também não souberam lidar com o que o seu filme tinha de bom. Assim, escreveram uma sequela que não só amplia as falhas do primeiro como extenua completamente as qualidades do original, ao repeti-las. Ainda que o filme não nos enfastie, quase tudo aquilo que nos apresenta roça o esforço inglório que nos deixa com a impressão de que, se este filme não se tivesse feito, não se teria perdido nada de mais.

sobre

Cinema,

comentários,

Filmes,

john poliquin,

Trailers

domingo, 7 de julho de 2013

Grave Encounters dos The Vicious Brothers

TRASH-TV EM VERSÃO MORTAL

Recentemente, falei de 'The Tunnel', um filme de horror australiano que, a meu ver, é de uma invulgar qualidade para aquilo que, nos últimos anos, se tem feito dentro do género.

Recentemente, falei de 'The Tunnel', um filme de horror australiano que, a meu ver, é de uma invulgar qualidade para aquilo que, nos últimos anos, se tem feito dentro do género.

E se 'The Tunnel' chegava aos cinemas em Maio de 2011, após uma insólita campanha de angariação de fundos, menos de um mês antes, tinha estreado este 'Grave Encounters', filme que, em muitos aspectos, tem paralelismos impressionantes com o filme de Carlo Ledesma. Por um lado, o facto destes dois filmes se estarem a produzir ao mesmo tempo pode indicar-nos a aparente falta de ideias que o género, e o cinema em geral, atravessam. No entanto, é raro que se encontre um filme que conte algo de verdadeiramente novo: nova, por norma, quando o filme é original, é a forma como se trata um determinado assunto que é já conhecido. O caso de 'The Tunnel' era esse: ele aludia a filmes como 'The Blair Witch Project' (1999), mas na sua execução e na sua sensibilidade, era verdadeiramente criativo e refrescante.

Tal como os dois filmes já referidos, também 'Grave Encounters' resulta da suposta montagem de um suposto documentário. Neste caso, trata-se do reality-show de Lance Preston (Sean Rogerson), 'Grave Encounters', que consiste na visita a locais assombrados, com uma série de máquinas que permitem captar fenómenos paranormais. O episódio 6 decorreria num asilo psiquiátrico abandonado e é lá que Lance e a sua equipa se confrontam, pela primeira vez, com uma verdadeira assombração, na sequência da qual, ao que percebemos no início, teriam desaparecido.

As filmagens mostram-nos, numa primeira fase, a farsa que permite realizar o programa. Todos os elementos da equipa parecem acreditar realmente em fenómenos paranormais, admitindo apenas que nunca se depararam com nenhum, problema que resolvem com uma série de efeitos e de sugestões que se destinam ao espectador.

Mas à medida que a noite de produção vai avançando e nos dias seguintes (O encarregado no asilo nunca chega a aparecer para lhes abrir a porta.), os membros da equipa vão desaparecendo e uma série de fenómenos começa a registar-se, culminando na aparição de dois fantasmas, a partir da qual o próprio espaço começa a alterar-se, impossibilitando de todo a saída dos sobreviventes.

Uma das coisas que surpreende neste filme é como, na verdade, um filme perfeitamente discreto pode exercer uma influência insuspeitada sobre todo um género. 'Session 9' (2001) de Brad Anderson, aquele que me parece ser o melhor filme de horror entre 2000 e 2010 (Disso falei aqui.) era um filme independente, de produção simples e despretensiosa, sem efeitos especiais, sem aparatos, e passou, em muitos aspectos despercebido. Talvez agora comecemos a constatar que não terá passado tão despercebido assim: se mesmo em 'The Tunnel' a sensação de que o espaço se tornava um labirinto angustioso e irrespirável, quando em 'Grave Encounters' T.C. (Merwin Mondesir) se depara com uma cadeira de rodas parada no meio de um corredor vazio, a referência ao filme de Brad Anderson não podia ser mais óbvia. E de facto, todo este filme parece partir do de Anderson. A 'Grave Encounters' não faltam o asilo psiquiátrico com corredores tortuosamente iguais e escuros, a história macabra que contribuíra para o seu encerramento, a suspeita de que algum do horror dessa história paira ainda no lugar e a equipa que entra no local e embate inesperadamente nessa história.

Não diremos, no entanto, que 'Grave Encounters' seja uma cópia de 'Session 9', e nem sequer que seja propriamente uma variação. Mais se diria que os Vicious Brothers tentaram criar uma nova premissa, começando a partir da mesma base. E se por um lado conseguem em vários momentos desviar-se muito eficazmente do lugar-comum dentro daquilo que por norma acontece em filmes deste género, por outro, falta aos Vicious Brothers um ingrediente que colocava Brad Anderson do lado da excelência: a subtileza.

Essencialmente, o que falta a 'Grave Encounters' é subtileza. A subtileza que tornava 'Session 9' e 'The Tunnel' peças cinematográficas impressionantes.

Por um lado, a ideia de apresentar um reality-show sobre presenças paranormais parece conter uma certa ironia em relação aos excessos da trash-tv, bem como à absoluta vulgarização de um tema que, à partida, mereceria algum respeito. A própria falta de seriedade da equipa precisamente reforça esta espectacularização do macabro e do sobrenatural. Portanto, é também de certa forma muito irónico que estas pessoas acabem por deparar-se com o horror que pensavam estar a inventar _como se se dissesse que, realmente, quem brinca com o fogo se queima. Mas as subtilezas, morrem no argumento.

A nível de realização, 'Grave Encounters' varia entre momentos de verdadeira intensidade e momentos que não podem deixar de desiludir ou de, no mínimo, saber a pouco. A aparição do primeiro fantasma, a mulher, é um exemplo do primeiro caso: a sua breve aparição é um dos momentos mais fortes do filme, a sua presença parece real, mas a alteração súbita no seu rosto causa um verdadeiro susto, ainda que os efeitos sejam previsíveis e até um tanto cómicos. De lamentar é que não haja mais momentos assim. A aparição do segundo fantasma já não tem a mesma força, pois em muitos aspectos repete a primeira. O desaparecimento de alguns dos membros da equipa de facto prepara-se e concretiza-se da forma mais esperada para este género de filme, com excepção de Sasha (Ashleigh Gryzko), cujo desaparecimento parece ter sido feito à pressa, à última da hora. Principalmente tendo em conta a magnífica cena de desaparecimento, regresso e novo desaparecimento de Matt (Juan Riedinger), uma das sequências mais poderosas e perturbantes de todo o filme.

Há, apesar disso, um momento em que os Vicious Brothers conseguem fazer reverter a seu favor a inépcia que destrói alguns outros momentos: o tratamento espacial. Ao contrário de 'Session 9', em 'Grave Encounters' temos a sensação de estar num espaço grande, mas não tão fora de escala quanto isso. No entanto, quando percebemos que o próprio espaço se multiplicou, impedindo fisicamente que os sobreviventes abandonassem o asilo, a sensação de angústia aumenta. Tem-se a impressão de que os Vicious Brothers quiseram inventar uma maneira do asilo se tornar numa prisão incompreensível e que o fizeram da maneira mais básica. No entanto, ela resulta. O espaço do asilo torna-se de repente imprevisível, ele mesmo uma ameaça e uma personagem.

O final do filme não chega sem alguma surpresa e, de facto, tem essa capacidade de nos surpreender e nos causar, no mínimo, um calafrio. Toda a sequência final é de uma estranheza que impressiona e emociona, ao mesmo tempo que nos faz perguntar por que não foi assim todo o filme.

Sendo, afinal, um filme um tanto desajeitado mas que várias vezes sabe potenciar os seus pontos fortes, 'Grave Encounters' vai de um imperdoável aborrecimento a uma perturbante estranheza e, se perde, perde pela sua instabilidade enquanto filme de horror. Isto porque, para que um filme de horror seja eficaz, ele precisa, acima de tudo, de conseguir emocionar, de criar emoções das mais extremas e até indesejadas (Medo, desconforto, confusão, náusea...) e é muito esquisito quando um realizador, que neste caso são dois, no mesmo filme o consegue por vezes e noutras não. Valha aos Vicious Brothers que, quando conseguem, conseguem mesmo.

sobre

comentários,

Filmes,

the vicious brothers,

Trailers

quarta-feira, 26 de junho de 2013

The Tunnel de Carlo Ledesma

UMA QUESTÃO DE GENIUS-LOCI

Um projecto como 'The Tunnel' começaria por surpreender logo pela forma como foi produzido. O orçamento para a produção do filme foi reunido dólar a dólar, numa campanha no 135k Project que se foi redefinindo, até juntar os 135 mil dólares necessários para financiar o projecto. Em Portugal, António da Silva usou um sistema semelhante para o filme 'Gingers', o que nos mostra que, lentamente, artistas e realizadores vão encontrando formas de concretizar os seus projectos, sem terem que se submeter às exigências de produtores e a consequentes deformações das suas ideias para servir outro propósito (Público, lucro, críticas, etc.).

E ao ver 'The Tunnel', dir-se-ia que valeu o esforço. Com uma equipa reduzida, poucos meios e uma referência ou duas bastante evidentes, Carlo Ledesma conseguiu fazer um filme eficaz, intenso e simples, que deixaria bastante envergonhada a grande maioria dos filmes de horror que se têm produzido ultimamente com orçamentos generosos e equipas alargadas.

'The Tunnel' começa por fazer uma alusão algo evidente a 'The Blair Witch Project' (1999), logo por se tratar de um documentário ficcionado, e a influência tornar-se-à mais evidente ao longo do filme, uma vez que também ele é feito com imagens da reportagem. Tal como acontecia com Heather no filme de Daniel Myrick e Eduardo Sanchez, em 'The Tunnel', Natasha (Bel Deliá) decide fazer uma reportagem sobre um mistério que a leva a um lugar potencialmente perigoso. Neste caso, a história da protagonista é a do projecto abortado na cidade australiana de New South Wales de utilizar os túneis no subsolo da cidade para um sistema de reciclagem de água. A partir de um estranho vídeo que encontra no YouTube, Natasha começa a pesquisar sobre o projecto e sobre as razões pelas quais este teria sido esquecido. Não só conclui que uma série de sem-abrigos habitava os túneis, como descobre que uma série deles teria desaparecido ali, em circunstâncias misteriosas.

Apesar de não obter permissão para filmar os túneis, Natasha desloca-se com a sua equipa, Peter (Andy Rodoreda), Steve (Steve Davis) e Tangles (Luke Arnold), até aos túneis, onde começa o seu documentário. No início da reportagem, Natasha confirma a presença recente de pessoas no túnel e introduz a história do local. Não só as histórias contadas nesta fase contribuem para que o filme se torne credível, como o próprio espaço dos túneis em muito começa a criar a atmosfera arrepiante, claustrofóbica, labiríntica e tenebrosa que nunca anunciaria nada de bom. Nesse aspecto, Ledesma teve a sensibilidade que já Brad Anderson tivera no seu genial 'Session 9' (2001), que não passa apenas por utilizar cenários reais, mas também por trabalhar a luz, os planos e os detalhes para potenciar o genius loci desse lugar, para o qual sempre contribui um contexto histórico (Não necessariamente real.).

O espaço, aliás, é central em 'The Tunnel'. Ainda antes de vislumbrarmos a criatura que matará dois dos elementos da equipa de Natasha (E na verdade, nunca a vemos verdadeiramente, apenas a vislumbramos.), será o próprio espaço dos túneis a definir a nossa reacção ao filme. Tal como os personagens, também nós nos perdemos nos seus troços e somos afectados por pormenores repugnantes e pela sensação de um infinito tortuoso que faz crescer a tensão, da qual a criatura sobrenatural que ali se esconde não é, na verdade, mais que um clímax. A criatura, cuja estética nos remete ligeiramente para 'Grave Encounters' (2011), é uma figura eficaz, nem tanto pelo seu aspecto, mas pela forma como se mexe e como, efectivamente, parece não deixar espaço de fuga ao aproximar-se da câmara segurada por um dos personagens.

Ainda que possamos encontrar paralelismos com outros filmes (Neste texto, referi 'Session 9' e 'Grave Encounters'), o filme cuja presença parece ser tutelar é mesmo 'The Blair Witch Project'. No entanto, 'The Tunnel' é tudo aquilo que 'The Blair Witch Project' poderia e deveria ter sido e não foi. O grande problema do filme de Myrick e Sanchez foi, apesar do conceito inovador e surpreendente, a sua ineficácia enquanto peça cinematográfica e, principalmente, a sua frigidez enquanto filme de horror. Se sabemos que, em cinema, a câmara é apenas um ponto de vista, portanto, uma figura não-existente no filme, 'The Blair Witch Project' assumia a presença da câmara e, ao fazê-lo, removia a barreira entre o filme e o espectador. A remoção dessa barreira era a remoção da nossa protecção. Enquanto a câmara fosse elemento ausente, o que se passava na frente dela seria sempre ficção, e não podia afectar-nos. Mas quando a câmara existe, estamos no domínio da realidade e essa é a razão por que 'The Blair Witch Project' era uma verdadeira revolução conceptual no cinema de horror, que teve verdadeiro impacto no cinema de horror posterior. Mas, enquanto filme, falhava em assustar-nos verdadeiramente, criava tensão, mas nunca uma emoção mais extrema, tinha momentos 'sinistros' mas sempre inofensivos, e, bem vistas as coisas, só o final nos criava uma sensação de medo.

Mas em 'The Tunnel', Carlo Ledesma vence este problema. Ainda que mostre mais do que era mostrado em 'The Blair Witch Project' (Aqui vemos efectivamente o ser assassino, ao passo que no outro filme nunca víamos a bruxa ou quem quer que fosse que perseguia a equipa na floresta.), 'The Tunnel' funciona essencialmente pela capacidade de sugestão, aquilo que é visto cria emoções, mas o que é sugerido cria-as bem mais profundas.

Aliás, o mais provável é que o segredo de 'The Tunnel' esteja precisamente no seu inteligente equilíbrio. Mostra e sugere nas quantidades certas, deixa espaço suficiente para que possamos imaginar, não cede à tentação do gore nem à pretensão de delegar no espactador por inteiro a responsabilidade de dar ao filme o seu valor enquanto filme de horror (Era se calhar aqui que 'The Blair Witch Project' exagerava.).

Que 'The Tunnel' se tenha tornado um sucesso dentro do cinema de horror independente, não será surpreendente. A sua capacidade de criar emoções realmente fortes de medo e de ansiedade são por certo bem-vindas junto dos apreciadores do género que, sejamos sinceros, não tem contado com filmes particularmente bons desde há algum tempo. O anúncio de uma sequela, produzido pela mesma equipa, parece consequência natural deste sucesso, esperemos apenas que o próximo filme esteja à altura do primeiro.

sobre

carlo ledesma,

Cinema,

comentários,

Filmes

sexta-feira, 25 de janeiro de 2013

'The Hours'

E ainda a propósito do aniversário de Virginia Woolf, relembremos o filme de Stephen Daldry adaptado do romance de Michael Cunningham, 'As Horas' que acompanha os últimos dias de Virginia Woolf, além da vida de duas mulheres cuja vida, de alguma forma, se encaixa na personagem de 'Mrs. Dalloway'.

O filme conta com a brilhante interpretação de Nicole Kidman, que lhe valeu aliás o Oscar de Melhor Actriz, que quase se demite enquanto actriz e encarna com uma verosimilhança impressionante a personalidade que transpira dos textos íntimos (O Diário e as cartas.) de Virginia Woolf.

Um filme trágico sobre a procura do amor, a inevitabilidade da morte e a força dos sentimentos que perduram para além da desgraça que Mrs. Dalloway pressentia no início do romance, quando decidiu comprar as flores ela mesma.

sobre

Filmes,

stephen daldry,

Trailers,

virginia woolf

sábado, 17 de novembro de 2012

Pas Comme Il Faut

Sobre 'Houselife', o documentário sobre a casa de Bordeaux de Rem Koolhaas

Na mitologia grega, Kronus é o

deus que que devora os seus filhos logo que estes nascem, mostrando

metaforicamente o quão breve é a vida de uma pessoa na sucessão do Tempo. Outro

dos efeitos do tempo, que fica excluído do mito grego, mas que é visível em

qualquer estudo de História, é o de operar alterações significativas em certas

questões que, uma vez alterado o contexto, encontram significações totalmente

diferentes.

Em Mies Van Der Rohe, a

depuração a nível de meios, de forma e de materiais, não prejudicava a eficácia

das estratégias encontradas para resolver os problemas arquitectónicos

implicados na grande maioria da obra. Para este arquitecto, que definia as suas

obras como pele e ossos, tinha sentido acreditar que deus está nos

detalhes, pois efectivamente era nos detalhes das estratégias, dos

programas e das articulações que a obra contrariava a sua simplicidade formal

e, na maioria dos casos, material.

Rem Koolhaas, arquitecto

holandês cuja obra tem conhecido uma considerável internacionalização, é um dos

arquitectos europeus contemporâneos que nos apresenta propostas mais complexas,

conceptuais e, daí, polémicas. O próprio discurso do arquitecto, por vezes de

uma agressividade algo redutora (Fuck the context, por exemplo), já se

tem ocasionalmente sobreposto ao pensamento que fica expresso, por exemplo, em

'S/M/L/XL' e que, independentemente de se concordar ou não, tem uma certa

amplitude. A obra construída prima pela exuberância formal, pela independência

relativamente ao contexto directo do espaço envolvente e por uma relação estreita

com a ideia de movimento, que está presente tanto na organização espacial

desses edifícios, como no seu aspecto mais plástico.

Se bem que a junção de todos

estes factores possa resultar em que, muitas vezes, as obras de Koolhaas sejam

mais notadas pela sua aparência escultórica e geometricamente surpreendente, é

verdade igualmente que os seus edifícios estão cheios de detalhes que alimentam

tanto a poética como a utilização desses mesmos edifícios. O documentário

'Houselife' de Ila Bêka e Louise Lemoîne mostra precisamente a importância dos

detalhes numa obra de Koolhaas, a casa em Bordeaux (França).

Mies Van Der Rohe é uma

confessa influência de Rem Koolhaas, mas se a força dos detalhes, para Mies,

funcionou como Deus, para Koolhaas acaba por funcionar como o Diabo. A opção

dos realizadores deste filme, de filmar a empregada nas lides domésticas, acaba

por revelar um pouco aquele que parece ser o objectivo, algo tendencioso, do

filme, que é o de mostrar como a casa não funciona.

De facto, a casa de Bordeaux é

construída com algumas contingências desafiadoras para o arquitecto,

principalmente o facto do cliente ser paralítico. A preocupação em não só

garantir como facilitar a circulação do cliente pela casa, que se desenvolve em

três pisos, é claramente estruturante ao longo de todo o projecto, que conta

com plataformas eleváveis, com como com algum mobiliário pensado

especificamente para o handicap do chefe de família. Mas, excluindo

este tipo de pormenores, Koolhaas emprega uma série de outros, quer tirando

partido de tecnologias várias (caso dos joysticks

que controlam a abertura das portas e que respondem perante os alarmes), quer

para criar toda uma gramática estética e plástica que em muito definirá a casa

(portas circulares, degraus de escadas minúsculos, armários removíveis, bancas

de betão, etc).

A grande eficácia do

documentário não é, na verdade, a de mostrar a casa ou de a observar do seu

ponto de vista mais directo, enquanto obra de Arquitectura. Pelo contrário, são

os aspectos mais prosaicos da vida naquela casa que os realizadores

pretendem mostrar.

Lídia Jorge afirmava, no seu

romance 'A Costa dos Murmúrios' que não é possível suster uma ruína só com

a vontade. 'Houselife' poderia muito bem confirmar que também não é

possível suster uma casa só com a vontade. É a manutenção da casa de Bordeaux

que é mostrada e, então, vemos como os detalhes de Koolhaas se tornam difíceis

de utilizar (portas demasiado pesadas, escadas por onde não é possível

transportar nada), difíceis de limpar (uma janela acessível só para quem está

dentro da banheira), de uma fragilidade excessiva e custosa (um joystick

partido implica a inutilização de uma ou várias portas) e até mesmo negligentes

(caso dos pequenos degraus da escada que a empregada sobe carregando o

aspirador; ou das varandas sem qualquer tipo de guarda).

O que parece ressaltar de

'Houselife' é que, nesta casa, Koolhaas demonstra uma perícia impressionante no

que toca a dominar não só a plasticidade da casa (conseguida não só através da

concepção do edificado em si, mas também a nível das texturas dos materiais),

mas também do controlo irrepreensível dos campos visuais (os cheios e vazios

construídos são formas de relacionar os espaços da casa uns com os outros, e

também os espaços da casa com os espaços envolventes, criando, efectivamente,

uma atmosfera poética no interior da casa). Mas a durabilidade de um edifício é

garantida através da utilização e da manutenção que, neste caso, oferecem

inúmeras dificuldades e falibilidades. Koolhas exercita o seu virtuosismo, mas, não podendo destacar-se pela eficácia total do trabalho, acaba por destacar-se pela surpresa que causa, como um adolescente talentoso. E, no fim, a casa de Bordeaux acaba por

nos sugerir precisamente o título de um dos capítulos deste filme: pas

comme il faut.

sobre

Arquitectura,

comentários,

Filmes,

ila beka,

louise lemoine,

rem koolhaas

quarta-feira, 15 de agosto de 2012

Halloween IV de Dwight H. Little

REGRESSO SEM GLÓRIA

Quando John Carpenter aceitou escrever 'Halloween II', pensou uma saga de filmes. O seu objectivo era arrumar em 1981 com a personagem de Michael Myers e que, a partir daí, cada filme tivesse um imaginário diferente, sendo a data do Halloween o fio condutor.

Em 1982, Tommy Lee Wallace realizou 'Halloween III: Season of the Witch', em que seguia com este plano. Contava-nos uma história passada no Halloween, sobre uma empresa que fabricava máscaras malignas (E sobre o qual falarei depois, para primeiro analisar a saga de Michael Myers.).

Infelizmente, o filme foi um fiasco e, seis anos depois, Michael Myers regressa para 'Halloween IV: The Return of Michael Myers' que se afastava dos projectos de Carpenter para se aproximar das vontades do público. Assinalando o décimo aniversário do filme original, Alan B. McElroy, o argumentista (Responsável também por 'Wrong Turn', anos depois.), contorna o final do segundo filme de uma forma muito simples: no incêndio no hospital de Haddonfield em 1978, nem Michael nem Sam Loomis (Donald Pleasence), o seu psiquiatra, morreram. O médico ficara apenas com queimaduras e Michael ficara em estado vegetativo.

Dez anos depois, e apesar dos avisos do dr. Loomis, Michael vai ser transferido do hospital onde se encontra. Na transferência, Michael acorda e mata os enfermeiros que o acompanham. Depois disso, ruma a Haddonfield, para mais uma matança.

Inicialmente envolvido no argumento, Carpenter escrevera uma sinopse completamente diferente, que o produtor e detentor dos direiros, Moustapha Akkad, rejeitou. Carpenter recusou-se então a continuar envolvido com a saga. Outra das recusas partiu de Jamie Lee Curtis, que não quis retomar Laurie Strode. A personagem é, portanto, removida do argumento, explicando-se que terá morrido num acidente de viação.

E se Michael se tinha mostrado interessado em assassinar os seus familiares, o argumento deste 'Halloween IV' introduz uma filha que Laurie tinha tido, entretanto. A sobrinha do assassino, Jamie (Danielle Harris) tem pesadelos com um homem de máscara branca e é um motivo de grande preocupação para a família que a acolheu.

No dia de Halloween, Michael chega a Haddonfield e começa a sua nova matança, perseguindo, no entanto, Jamie.

O problema essencial do argumento é que parte de uma resolução um tanto mal pensada para chegar a um filme que não traz absolutamente nada de novo. É apenas mais um filme em que Michael persegue uma familiar sua, despachando pelo caminho um certo número de pessoas, maioritariamente adolescentes. A realização, que ficou a cargo de Dwight H. Little, também não se destaca particularmente. É uma resolução bastante simplista para o argumento já de si fraco. 'Halloween IV' tem alguns momentos em que se sente uma certa tensão, mas cede principalmente ao já esperado, acabando por muitas vezes não parecer mais do que gratuito.

Os únicos elementos de verdadeiro intertesse são a figura da criança, que acrescenta pelo menos um pouco de dramatismo à premissa, e a figura do psiquiatra, que deve muito mais à já habitual arrebatadora interpretação de Donald Pleasence do que a uma boa construção no argumento.

A razão para Akkad rejeitar o argumento de Carpenter prendeu-se com as poucas potencialidades comerciais que o produtor viu na nova sinopse. E o que se nota no filme que efectivamente foi realizado é essa tendência para criar um filme potencialmente comercializável, mas que perde em coseguimento artístico aquilo que poderia vir a ganhar nas bilheteiras.

O próprio Michael Myers nos suge um tanto distorcido: ele deixa de ser aquele assassino que surge da sombra subtilmente, para ser um assassino vulgar, que faz perseguições quase arbitrárias e sem nada de realmente impressionante.

Assim, o regresso dez anos depois a Haddonfield acaba por resultar um tanto sem glória, estando perdidas definitivamente as excelentes directrizes deixadas pelo filme original.

'Halloween IV' marca a entrada definitiva de Michael Myers para o universo do vendável. Deixa de ser parábola ou metáfora e passa a ser entertenimento puro e gratuito.

A própria perda de Jamie Lee Curtis é significativa, porque era muito da personagem de Laurie Strode que esta saga vivia, da tensão e do grande desvio que havia entre ela e o irmão. Aqui, a única coisa capaz de se equiparar com essa intensidade é o destino final de Jamie _mas mesmo esse, como veremos depois, foi totalmente desaproveitado.

Comerciável poderá ter sido, mas, um pouco como o regresso do Michael, este filme é muito sem glória.

sobre

Cinema,

comentários,

dwight h. little,

Filmes

terça-feira, 14 de agosto de 2012

Halloween II de Rick Rosenthal

O CAPÍTULO DAS REVELAÇÕES

Estreada em 1981, a primeira sequela de 'Halloween' conta ainda com uma participação próxima de John Carpenter e de Debra Hill, que regressam como argumentistas do filme que dá continuação ao ataque na noite de Halloween de 1978. É uma opção interessante, a de situar cronologicamente o segundo filme na mesma noite que o primeiro, uma vez que, logo à partida, uma continuação tão próxima temporalmente permite que se acrescentem mais detalhes à história original, as revelações, sem que pareça forçado. Mais ainda, este filme beneficia muito, e isso vai ser notório, do envolvimento próximo dos autores do primeiro, o que é uma forma de manter a rédea curta ao novo filme, já que é sabido, por força de tortuosos exemplos, que as sequelas tendem a arruinar os filmes originais com facilidade, acrescentando-lhe todo o tipo de detalhes inusitados e sem sentido, cuja intenção não é adensar a história da saga, mas sim justificar, e muitas vezes malíssimamente, a produção de mais um filme.

O caso de 'Halloween II' não será bem esse.

Uma vez que Carpenter não quis realizar a sequela do seu filme de 1978, o realizador a quem coube essa tarefa foi Rick Rosenthal, que hoje será talvez conhecido pelo seu trabalho mais ligado á televisão (Em séries como 'Buffy the Vampire Slayer', 'Law and Order' ou 'Smallville', entre outras.), mas cuja estreia foi precisamente este filme.

A sinopse prossegue a partir do desaparecimento de Michael Myers, depois de ter sido alvejado seis vezes pelo seu psiquiatra, o dr. Sam Loomis (Donald Pleasence), acompanhando a busca do médico pelo seu antigo paciente, ao mesmo tempo que mostra o choque da comunidade de Haddonfield ao saber do massacre, e acompanha ainda Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), a única sobrevivente, até ao hospital da vila. Escapando no entanto à perseguição, Michael consegue chegar ao hospital, matando ainda algumas pessoas pelo caminho, claramente interessado em chegar a Laurie.

Ao passo que o filme de Carpenter se centrava essencialmente no percurso de Michael, feito pela sombra, até chegar às suas vítimas, numa espécie de celebração do seu primeiro homicídio, cometido aos seis anos; o filme de Rosenthal centra-se muito mais na perseguição da polícia e do psiquiatra, que tentam desesperadamente travar o assassino. Assim, os dois filmes formam uma espécie de relação de causa/efeito entre si, constando no primeiro o massacre e, no segundo, os resultados desse massacre que, apesar de tudo, ainda não terminou.

Torna-se um tanto difícil ver um filme de uma saga cujos contornos são já por demais conhecidos. No entanto, 'Halloween II' precisa de ser visto no seu contexto, ou seja, esquecendo todas as sequelas que depois dele apareceram.

Quando tentamos ver o filme assim, é inegável que, inicialmente, ele nos parece um tanto gratuito. Michael despacha uma série de pessoas, mas claramente traçando o seu caminho até à única vítima que lhe escapou, o que nos pareceria uma desculpa esfarrapada para filmar mais um massacre, aproveitando o sucesso do filme original. No entanto, não é assim. Carpenter e Hill escrevem o argumento subtilemente preparando-nos para as revelações que já esperaríamos.

Vemos que, no caminho para o hospital, Michael passou pela escola primária onde tinha estudado, deixando escrito na parede SAMHEIN (O nome original do dia 31 de Outubro, quando os mortos revisitavam a terra.) e cravando uma faca na figura da irmã num desenho infantil. Se o primeiro filme já nos vinha dar a entender que era duma espécie de recriação e continuação do primeiro homicídio que se tratava, este filme vem trazer uma justificação para tudo isso. A certa altura, o dr. Loomis é procurado pela enfermeira do asilo psiquiátrico, Marion Chambers (Nancy Stephens), que lhe vem falar de um arquivo judicial sobre Michael Myers que havia sido ocultado do psiquiatra e que o tribunal autorizara a desenterrar devido aos incidentes daquela noite. Nesse documento, o dr. Loomis descobre que Michael tinha uma outra irmã, entregue a outra família durante os quinze anos em que o assassino esteve internado. Essa irmã é Laurie Strode.

Podendo parecer que esta revelação é apenas uma forma de tornar entusiasmante uma sequela, na verdade, tem muito mais valor do que se possa pensar. Ao longo de dois filmes, o psiquiatra parece convencido de que Michael se separou da sua condição humana, sendo, em vez disso, uma espécie de encarnação do Mal. O estabelecer de uma relação familiar entre Michael e Laurie vem dar uma outra dimensão a esta questão. Os homicídios deixam de ser uma forma de argumentar a favor dessa ideia de que Michael seja uma personificação do Mal; e passam a ser o retrato da jornada de Michael para se separar definitivamente da sua condição humana. Se entendermos as relações como aquilo que simbolicamente sustém a nossa condição humana, vemos que as únicas que Michael tem são de sangue. Assim, assassinou Judith aos seis anos, durante o tempo em que esteve confinado morreram os seus pais e volta, depois, para assassinar a outra irmã. Se fosse bem sucedido, passaria a existir sem qualquer tipo de relações, livre de humanidade. Os restantes mortos, além de comprovarem, realmente, a malignidade de Michael, ganham também outra dimensão: sendo, mais ou menos, aqueles que estão em volta de Laurie, eles são como que guardiães dela, tendo Michael que os eliminar para chegar a ela.

Portanto, o argumento deste filme é suficiente para justificar a sua existência, tendo, de facto, algo a acrescentar à história do primeiro. Relativamente à realização, Rosenthal não tem a sensibilidade exacerbada de Carpenter, mas consegue continuar o original de uma forma bastante competente, conseguindo retirar algumas valiosas lições de Carpenter, sem no entanto se tornar numa cópia falhada. Exemplo dos conseguimentos deste filme são, por exemplo, as perseguições nos corredores do hospital, onde a sensação claustrofóbica de se estar encurralado num labirinto é perfeitamente transmitida, bem como o atordoamento de Laurie, a quem haviam sido injectados vários ansiolíticos. Rosenthal consegue, nessas como noutras cenas ainda, criar a tensão que o argumento exigiria e, assim, manter o espectador num suspense bastante conveniente.

De assinalar é também o regresso de Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence e Nancy Stephens interpretarem novamente os seus personagens, conferindo uma continuidade entre os dois filmes que favorece bastante esta sequela. As suas performances são, como seria de esperar, muitíssimo convincentes, e a eles também se deve o conseguimento do filme.

Pode este filme não ser um Carpenter, mas certamente é muito digno de continuar um. E se Rosenthal, mesmo assim, apresenta algumas falhas de principiante, não são essas que se retêm do filme, que tem ainda aspectos bastante positivos que o tornam merecedor de referência e também uma das raras boas sequelas da história das sequelas de cinema de horror.

sobre

Cinema,

comentários,

Filmes,

rick rosenthal

segunda-feira, 13 de agosto de 2012

Halloween de John Carpenter

GRANDES MATANÇAS

Por alguma razão, no cinema, entende-se que géneros como o horror, a fantasia e a ficção científica são géneros menores. E se a academia decide nomear para os Óscares filmes como 'Avatar', fica mais que claro que essas nomeações e até os galardões que arrecadou devem mais às insultuosas quantidades de dinheiro que esse filme rendeu, muito mais do que a uma possível mudança de valores da Academia. Mas suponho que é o que é preciso para que um filme desses géneros ditos menores tenha alguma visibilidade: chamar a atenção pela quantidade de FX e de dinheiro que se gastou para fazer um filme, arranjar um realizador conceituado para o dirigir e alguns nomes sonantes para o elenco. Pouco importa se o filme não tem assunto ou não serve mais propósito nenhum que o de justificar os efeitos especiais: gastou dinheiro, fez dinheiro, gente famosa teve parte nele, portanto, vale a pena ver e vale a pena dar-lhe prémios. Deve ser mais ou menos assim que as coisas funcionam na cada vez mais provinciana Hollywood.

Anos-luz à frente de toda essa orgânica que se orienta mais para o capital do que para a arte e a cultura estão alguns realizadores que têm sabido manter nestes géneros menores alguma qualidade e, pelo menos, um público mais ou menos fiel. Nestes géneros, como em todos os outros, não têm faltado filmes que, sendo bem-sucedidos na bilheteira, não deixam de ser verdadeiros fiascos artísticos.

Se hoje se pode falar de um verdadeiro mestre do horror, capaz de produzir filmes por onde passa todo um conseguimento artístico e ideológico e preocupado em trazer algo de novo ao género, ele é John Carpenter. Desde 1974, quando realizou o seu primeiro filme, 'Dark Star', Carpenter tem seguido uma carreira algo discreta, com filmes que, independentemente do sucesso comercial, se têm tornado filmes de culto dentro do cinema de horror, indubitavelmente influenciando uma nova geração de realizadores e também uma nova geração de espectadores que, decididamente, não terá um conhecimento satisfatório do género sem passar por filmes como 'The Fog' (1980), 'The Thing' (1982), 'Prince of Darkness' (1987), 'In The Mouth of Madness' (1995), 'Ghosts of Mars' (2001) ou 'Cigarette Burns' (2005). Cito estes filmes, de entre os vinte que Carpenter realizou, apenas como exemplos daquilo que o percurso deste realizador nos tem dado de um ponto de vista artístico. Evidentemente, cada um ocupa um lugar específico no legado de Carpenter, e se é verdade que um filme como 'The Fog' já foi alvo (E digo alvo no sentido em que lhe acertaram com um dardo.) de um remake, ainda não se compreendeu verdadeiramente a amplitude filosófica e analítica de outro como 'In The Mouth of Madness', um dos meus favoritos pessoais, senão o favorito mesmo.

Mas mesmo dentro dos filmes que mais se destaquem entre a filmografia de John Carpenter, 'Halloween' de 1978 ocupará um lugar sempre único. Muito mais do que por ter dado origem a uma longa saga (Com um total de oito filmes e dois remakes.), por comprovar a originalidade de Carpenter e por nos mostrar como, verdadeiramente, ele inovou o género e deu origem também a uma das tendências mais prolíferas dentro dele: o slasher, onde se contam alguns dos filmes mais incónicos de horror, mas também alguns dos piores e daqueles que estão ainda abaixo de se classificarem como os piores, não conseguindo classificar-se em nada.

Se havia um slasher antes de 'Halloween' seria 'The Texas Chainsaw Massacre' de Tobe Hoper de 1974, e ainda há algumas dúvidas, de resto pouco importantes, sobre se esse é um slasher. É um facto: toda a ideia do seral-killer que leva a cabo grandes matanças parte de Carpenter, antes de 'Friday the 13th' (1980) e antes de 'A Nightmare on Elm Street' (1982) portanto, muito antes de todos esses filhos bastarados que chegam ao cinema e a DVD todos os anos. Dos três, 'Halloween' é também, a meu ver, o melhor. Continua sendo um filme que o tempo não envelheceu (Como acontece com 'A Nightamente on Elm Street'.), que conserva a sua lógica e a sua estranheza (Como não acontece com 'Friday the 13th'.) e que, acima de tudo, é forte o suficiente para não ser destruído pelas sequelas, numerosas e quase todas terríveis a que foi condenado, o que não acontece com mais nenhum dos filmes, que hoje não conseguimos ver sem um grande esforço para nos distanciarmos da inépcia das sequelas.

Carpenter conta-nos uma história simples e que pouco recorre a explicações sobrenaturais: Na noite de Halloween de 1963, com seus anos apenas, Michael Myers mata a irmã Judith (Sandy Johnson) e é internado num hospital psiquiátrico. Quinze anos depois, na noite em que iria ser transferido para outro hospital, Michael consegue escapar, apesar das tentativas do seu psiquiatra, o dr. Sam Loomis (Donald Pleasence) e da enfermeira Marion Chambers (Nancy Stephens). No dia seguinte, dia de Halloween, Michael chega à sua terra-natal, Haddonfield.

O psiquiatra, que o seguira atentamente no hospital, prevendo que o paciente se desloca para Haddonfield, para lá se encaminha também, no sentido de prevenir a polícia e de conseguir trazê-lo de volta ao internamento.

Mas, à noite, Michael consegue assassinar duas raparigas e um rapaz, falhando apenas em matar a jovem Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) que lhe consegue escapar.

O essencial do filme segue o sereno Michael que, durante o dia, observa as suas futuras vítimas e, de noite, leva a cabo os homicídios, conseguindo, no entanto, uma forte tensão ao intercalá-los com o percurso do dr. Loomis para encontrar Myers.

É um filme onde as matanças são poucas, no entanto perfeitamente eficazes em criar sensações de medo e de vulnerabilidade. Tanto o argumento, de Carpenter e de Sandy King, como a realização, são absolutamente prodigiosas na forma subtil, minimal e quase poética com que seguem o assassino e a sua estranha arte, a de matar. A começar pelo genérico perfeitamente simples: ele causa-nos um calafrio porque esperamos que vá acontecer alguma coisa e, no entanto, não acontece nada. Todo o filme, de resto, é feito com imensa contenção, praticamente sem sangue e sem efeitos especiais.